Roberto Pradas

En el siguiente artículo, su autor rastrea los casos en que, como en el #751Aranjuez, la multa ha sido una herramienta de represión selectiva y arbitraria.

El 5 de enero de 1977, el BOE publicaba la Ley de Reforma Política. Tres días después, en la madrugada del 7 al 8, mientras pegaban carteles por la amnistía militar y “el reconocimiento de los derechos humanos en los cuarteles”, eran detenidos por “propaganda ilegal” Andrés Rodríguez Gómez y Armando Alonso Otero. Así comenzaba la Transición.

No es un tema menor, y por ello, en 1979, muchos trabajadores de los medios de comunicación constituyeron la Unión para la Libertad de Expresión y se presentaron a las elecciones porque, según argumentaron, los medios de comunicación “están casi todos ellos en manos de las personas que tienen más dinero o más poder” y “por supuesto, los dueños de esos diarios o de esas emisoras los utilizan para defender sus intereses o dar una buena imagen de sí mismos”. Y añadían: “Si el pueblo contara con sus propios medios de comunicación no necesitaría escribir en las paredes, pegar carteles, exhibir pancartas o gritar por las calles”.

Desde entonces, los carteles en la vía pública, como necesaria forma de libertad de expresión para quien no puede competir con los medios de comunicación de masas, fueron relativamente tolerados sin que, durante décadas, fueran un problema para la convivencia, la limpieza, el medioambiente o el ornato de nuestras ciudades.

Con el nuevo siglo, las cosas han cambiado un poco; nuestras calles continúan pobladas de carteles pero han surgido ordenanzas con los más variados nombres, “de convivencia”, “de limpieza”, “de medioambiente”… contra el pegado de carteles en la calle que no parecen ir dirigidas contra las empresas (aunque algunas pocas hayan sido multadas en algún municipio), las organizaciones religiosas, las deportivas o los partidos políticos mayoritarios, pues la protesta de los damnificados por las multas administrativas no proceden de ninguno de estos grupos y la inmensa mayoría de las que podemos encontrar rastreando Internet son de lo que comúnmente suele etiquetarse como “la izquierda”.

En este sentido, en Valladolid, en 2004, tras la aprobación de la ordenanza sobre “protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales”, se puso en marcha una Plataforma de Ciudadanos por la Libertad de Expresión que convocó asambleas para hablar de las consecuencias que traía la nueva ordenanza. Destaquemos el hecho de que hasta 2004 la colocación de carteles en las calles de Valladolid no había sido un problema de “convivencia ciudadana” ni una “actuación antisocial”.

Cinco años después, algunas vecinas y vecinos de Alcalá de Henares también se decidían a organizar una campaña pública por la “libertad de expresión y la solidaridad” debido, según su denuncia, a “la persecución que el Ayuntamiento” estaba “realizando contra diversos colectivos sociales por pegar carteles”. En uno de sus comunicados, le recordaban a su Ayuntamiento que el de Madrid había tenido que rectificar, “gracias a la presión social, sus ordenanzas municipales que reprimían la libertad de expresión”. Desgraciadamente, esta rectificación no caló en la tendencia general pues, y solo es un ejemplo, en 2014 un juez de Cádiz dictaba una orden de arresto domiciliario contra un parado que no pagó la multa que se le impuso por pegar carteles contra los desahucios.

De hecho, en 2005, un año después de iniciarse la campaña por la “libertad de expresión” en Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba su “Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público”, una ordenanza que el grupo Arquitecturas Colectivas considerada “pionera en su género” porque debido a sus “atribuciones adicionales de vigilancia” y recaudación ha servido “como modelo de innumerables ordenanzas” en otros municipios.

La ordenanza barcelonesa, conocida como “de civismo”, fue justificada por la necesidad de “adaptación a los cambios sociales producto de la globalización” y optaba nuevamente por enfocar el asunto de los carteles, y por lo tanto de la libertad de expresión, como un problema de “convivencia”. Así, consideraba su colocación una infracción grave, al mismo nivel que las “prácticas individuales o colectivas que atenten contra la dignidad de las personas, así como las prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más vulnerables”.

Siguiendo con la tónica general, en 2011 algunos participantes en la Acampada Salamanca-15M fueron multados por infringir la ordenanza de limpieza a causa de los carteles que aparecieron pegados en la ciudad convocando a una manifestación por el derecho a la vivienda. Fueron sancionados por ser los convocantes, no por haberlos pegado ellos, y tuvieron que recurrir judicialmente hasta llegar al Tribunal Superior de Castilla y León, que, y sólo en última instancia, amparó el derecho de los acusados.

Este tribunal, en sentencia del 8 de octubre de 2013, dijo, refiriéndose al pegado de carteles, que puede ser prohibida “cualquier forma de expresión política, vecinal, ideológica o social que pueda incidir en los bienes municipales”, y subrayaban lo de “incidir”, porque entendían que no es lo mismo que “deteriorar”. Para el tribunal, “la preeminencia” de la libertad de expresión legitimaba “tales comportamientos”. Por ello, “la realización de actos de propaganda o expresión social, vecinal o política sin vocación de permanencia, sino simplemente coyuntural” es “imprescindible” que sea tolerada.

En esta línea, la Guía para la Activación del Espacio, del Arquitecturas Colectivas, publicada en 2012, nos recuerda que “los carteles con finalidad informativa de interés social son otra vía para poder ejercer el derecho a la libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones reconocido como derecho fundamental”. Y este derecho, “como mucho puede entrar en conflicto con el derecho al medioambiente urbano en su manifestación de limpieza de fachadas y mobiliario urbano. Dado el rango de no fundamental de este derecho y en aplicación del principio de proporcionalidad en la ponderación de intereses y derechos en juego, la limpieza de las calles no puede ser motivo” para “impedir o sancionar la pegada de carteles”.

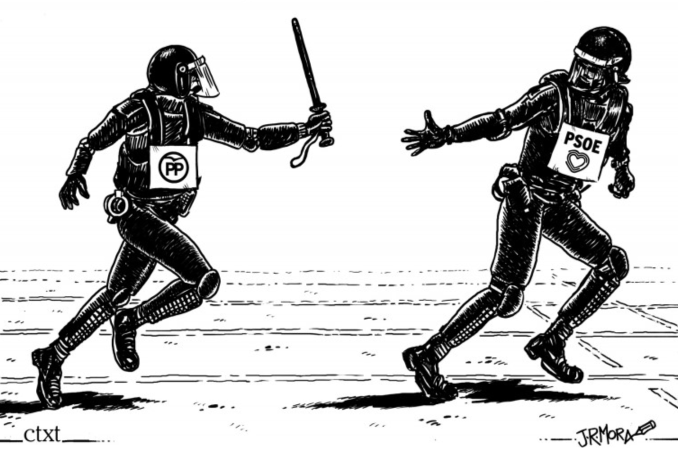

En 2015, el mismo año que se ponía al día la Guía para la Activación del Espacio Público, IU Cambiemos Orihuela denunció la imposición de multas a tres estudiantes por pegar carteles de la huelga de enseñanza cuando “muchas empresas e incluso algunas concejalías” incumplían la Ordenanza de Aseo Urbano y no eran sancionadas. Por ello, consideraban que el Ayuntamiento aplicaba la ordenanza “con arbitrariedad”. Un caso parecido fue el denunciado por Cambia Logroño en 2019, señalando que, “en ocasiones”, las ordenanzas municipales sobre carteles en la calle se aplicaban “arbitrariamente” apoyándose en “las diferentes acciones que se han llevado a cabo contra distintos movimientos sociales en los que se han aplicado de forma arbitraria”, mientras que el Gobierno riojano, el Ayuntamiento y otros lo hacen y “no pasa nada”, pero “cuando se tratan de carteles sobre movimientos sociales o de distintas asociaciones, se les multan”.

Por razones similares, el Sindicato de Estudiantes, multado en 2018 por el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz por pegar carteles del 8M, acusaba al mismo “de perseguir y reprimir a los que luchan” y consideraban que la multa no era “ninguna casualidad” porque no eran la única. Otras feministas también habían sido sancionadas “por el mismo motivo”. Para ellos, se trataba “de una auténtica persecución política contra las organizaciones y activistas” que luchan “por los derechos de la mujer trabajadora” y que llenan “las calles de movilización”. En este contexto, el grupo Legal Salamanca, que difundió la sentencia del tribunal castellanoleonés, denunciaba que “en los últimos años la represión se ha incrementado de forma notable, aumentando la cantidad y cuantía de sanciones administrativas, en especial desde la entrada en vigor de las leyes mordaza”.

Dos meses después de ser denunciado esto en Vitoria, en noviembre de 2018, Amnistía Internacional publicaba que la ley mordaza, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017, había sido utilizada para imponer 73.187 sanciones, “una media de 80 multas diarias contra la libertad de expresión”, asegurando que, además, la reforma de la ley mordaza “supuso la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración”. Más específicamente, Amnistía Internacional señalaba que estas sanciones han “tenido un gran impacto en las vidas y en la movilización de aquellas personas que, damnificadas por los recortes del gasto público y la crisis económica, se han organizado para defender sus derechos”. Amnistía Internacional alertó de que “la ley ampliaba el poder discrecional de los agentes policiales”, lo que podía “implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la Administración frente a los ciudadanos en todo el procedimiento sancionador”. En consecuencia, se desalientan las reclamaciones, “no solo por la dificultad probatoria para rebatir la versión policial”, también “por los costes aparejados a recurrir la sanción”.

Si buscamos en Internet entradas en las que se mencionen la expresión “democracia discrecional”, encontraremos que esta es usada para señalar una política sesgada, normalmente la del contrario, nunca la propia, por la que se calificaría un mismo hecho de distinta forma dependiendo de quién lo lleva a cabo. Pero también podríamos hablar de una “democracia” administrativa relativamente discrecional cuando vemos que hay administraciones que se arrogan un margen de interpretación a la hora de aplicar las leyes. De esta forma, si examinamos la idea de “igualdad ante la ley”, fundamento teórico del liberalismo político, nos entraríamos más bien con la sentencia orwelliana, dedicada a las dictaduras, de que, a veces, unos serían “más iguales que otros”.

Es cierto que hay teorías que encuentran en la discrecionalidad, como la de Richard Rorty sobre la de la contingencia en la democracia, una forma de beneficiar a la ciudadanía. Para Rorty, el individuo es contingente y, como sujeto de la democracia, esta debe desenvolverse a partir de la contingencia de la libertad. De acuerdo con esto, las normas deberían aplicarse teniendo en cuenta la imposible uniformidad de la ciudadanía; sin embargo, atender a esa flexibilidad desde el interés del Estado y no de la ciudadanía, nos conduce a las trágicas consecuencias que ha provocado la razón de Estado históricamente.

El ejemplo más terrible es el del derecho nazi, formulado por teóricos como Carl Smith, invitado en la posguerra a dar conferencias en España, dejando su impronta en la jurisprudencia española y tristemente de moda en algunas de nuestras actuales universidades. Frente al consabido “ante la duda a favor del reo” se impondría el avasallamiento nazi de las necesidades de la razón de Estado. La flexibilidad discrecional de la Administración sería una suerte de discriminación en la que los administradores solo distinguirían dos tipos de ciudadanos, el amigo o el enemigo smithiano del Estado.

De acuerdo con Rodrigo Tena, el nazismo fue capaz de apropiarse de las teorías del derecho libre alemán, que buscaba, paradójicamente, una jurisprudencia democrática, flexible a la hora de dictar sentencia, basándose en el “sentido de justicia dominante en la comunidad” y en el “orden político”. El juez debía ponderar los intereses en juego y decantarse por el “interés social” buscando una “jurisprudencia popular”. El nazismo supo adaptar este enfoque de pretensiones democráticas a las necesidades del Estado, el cual, custodio de la soberanía e intérprete de la nación, dicta las “opiniones predominantes en la comunidad”. El juez nazi debía contemplar en sus sentencias el interés del Estado por encima de la justicia del caso. “De esta manera”, dice Tena, “se llegaba a una fusión completa entre Moral y Derecho”. En la actualidad, cuando una parte de la sociedad ha asumido que “la satisfacción de los intereses de los fuertes redunda en interés común” nos encontraríamos ante “la comentada fusión entre Derecho y Moral, con la particularidad de que la Moral ha sido sustituida por la Economía”.

En definitiva, si hubiésemos llegado a esto, viviríamos en una sociedad en la que el “bien común” no sería otra cosa que el interés de la “gente de bien” y la interpretación y aplicación de las leyes tendería a tenerlo en cuenta. Si fuese así, eso explicaría por qué unos carteles formarían parte del paisaje cultural y otros desentonarían escandalosamente. ■